Gevestete virtuelle Anteile dürfen nicht (mehr) ohne weiteres verfallen, wenn der Mitarbeiter geht (BAG-Urteil vom 19.03.2025)

Virtuelle Anteile (auch “virtuelle Optionen”, “virtual shares” bzw. “ESOP” oder “VSOPs”) gehören zu den beliebtesten Formen der Mitarbeiterbeteiligung im Startup-Sektor. Denn sie galten (bislang) als ein besonderes flexibles Instrument, gerade auch, um eine Mitarbeiterkündigung zu handhaben. Ein neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) stellt diesen Flexibilitätsvorteil nun in Frage. Wir zeigen auf, was die neue Rechtsprechung bedeutet und welche Anpassungen in den Beteiligungsbedingungen jetzt notwendig sind.

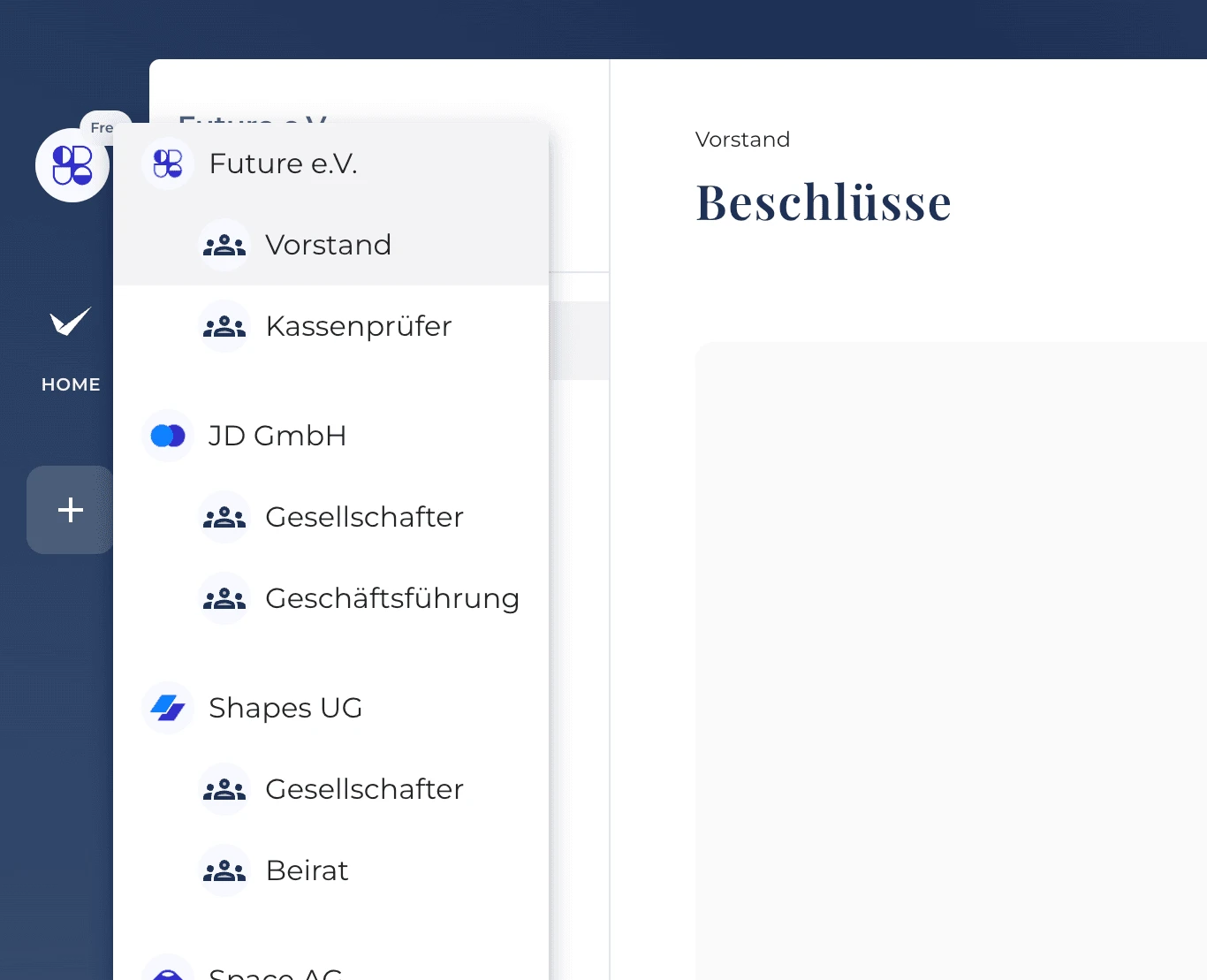

Das Hauptargument für virtuelle Anteile/Optionen ist die rechtliche Flexibilität: Eine Besteuerung erfolgt erst im Exitfall, gesellschaftsrechtliche Schranken müssen nicht berücksichtigt werden. Dass die Besteuerung im Exitfall für den Mitarbeiter besonders nachteilig ist, wurde hier oft in Kauf genommen. Nicht umsonst gehört die virtuelle Beteiligung bei den Resolvio-Vorlagen für die Mitarbeiter-Beteiligung zu den besonders beliebten Beschlussvorlagen in der Resolvio-Vorlagenbibliothek.

Mit dem neuen Urteil des BAG vom 19.03.2025 (Az. 12/25), dessen Inhalt bislang nur als Pressemitteilung vorliegt, hat das Bundesarbeitsgericht dem Instrument “Virtuelle Anteile” einen Teil seiner vermeintlichen Flexibilität genommen.

Das sagt das BAG

Aus der Pressemitteilung zum BAG-Urteil lässt sich entnehmen, dass das Gericht gleich zwei typische VSOP-Gestaltungen auf Korn genommen hat:

- Sofortiger Verfall virtueller Anteile bei Eigenkündigung des Arbeitnehmers ist unwirksam

Das BAG-Urteil bezieht sich auf VSOP-Programmbedingungen, nach welchem auch bereits gevestete virtuelle Optionen verfallen, sofern der Arbeitnehmer durch Eigenkündigung aus dem Unternehmen ausscheidet.

Den Verfall von gevesteten virtuellen Optionen hält das BAG für unwirksam, da das Vesting als Gegenleistung für erbrachte Arbeitsleistung zu verstehen sei. Dies sei jedenfalls dann der Fall, wenn in den Optionsbedingungen ein Vestingstopp für Zeiten geregelt sei, in denen das Arbeitsverhältnis ruhe. An der bisherigen Rechtsprechung, die einen Verfall von gevesteten Optionen zuließ,1 werde nicht mehr festgehalten.

Ein solcher Vestingstopp ist eine typische Regelung, die sich in allen gängigen VSOP-Bedingungen wiederfindet. Insoweit dürfte die vom BAG aufgezeigte Grenze für sämtliche aktive Virtuelle Mitarbeiterbeteiligungsprogramme von großer Bedeutung sein.

Offen bleibt jedenfalls auf dem Boden der Pressemitteilung, ob Verfallklauseln nach Auffassung des BAG auch dann unzulässig sind, wenn sie an das Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrundes gegen den Arbeitnehmer anknüpfen. Um dies beurteilen zu können, wird die Veröffentlichung der vollen Urteilsgründe abzuwarten sein. Wäre dies der Fall, wäre die typische Bad-Leaver-Systematik in den gängigen Programmbedingungen hinfällig. - Sukzessiver Verfall nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Eine weitere typische Variante der Verfallklausel wurde vom Bundesarbeitsgericht für unzulässig erklärt. Denn im vom BAG entschiedenen Sachverhalt war der Verfall der virtuellen Optionen zusätzlich für den Fall geregelt, dass der Mitarbeiter ausscheidet und eine nachträgliche Verfallsdauer von 2 Jahren abläuft.

Nach Auffassung des BAG benachteilige auch der sukzessive Verfall den ausscheidenden Arbeitnehmer bei typisierender Betrachtung unangemessen. Das Gericht gesteht zwar zu, dass der mit Zeitablauf abnehmende Einfluss der Arbeitsnehmerleistung auf den Unternehmenswert mit einer sukzessiven Verfallsklausel berücksichtigt werden dürfe. Allerdings dürfe der sukzessive Verfall der gevesteten Optionen nach Ausscheiden nicht schneller erfolgen als das Vesting selbst gedauert hat. Im Urteilsfall war eine Vesting-Periode von vier Jahren und eine Mindestwartezeit von 4 Jahren geregelt.

Unklar bleibt hier, welche Verfallsdauer aus der Sicht des Gerichts angemessen gewesen wäre. In Betracht kommen hier insbesondere 4 Jahre (Vesting-Periode) oder möglicherweise sogar 8 Jahre (Versting-Periode + Mindestwartezeit).

Das sind die Folgen für virtuelle Mitarbeiterbeteiligungsprogramme

Eigenkündigung darf kein Bad-Leaver-Event (mehr) sein

Aus der Pressemitteilung lässt sich schon heute folgern, dass Eigenkündigungen nicht mehr zum sofortigen Verfall von gevesteten Optionen bzw. Anteilen führen dürfen. Mit anderen Worten darf die Eigenkündigung nicht mehr als “Bad-Leaver-Event” in den Programmbedingungen definiert sein.

Gut beratene Startups hatten solche Eigenkündigungen bereits in der Vergangenheit nicht als Bad-Leaver-Fall aufgeführt. Dass der Arbeitnehmer sein wohlverdienten virtuellen Anteile alleine deswegen verlieren sollte, weil er sich entschied, den Job zu wechseln, wurde schon in der Vergangenheit als übergriffig angesehen und hat VSOP-Programme aus Mitarbeitersicht entwertet. Deswegen war die Eigenkündigung in der Resolvio-Vorlage für virtuelle Mitarbeiterbeteiligungsmodelle noch nie als Bad-Leaver-Event vorgesehen.

Verfallsperiode darf nicht kürzer sein als die Vestingperiode

Für Good-Leaver ist ein “Mindesthaltbarkeitsdatum” der virtuellen Optionen bzw. Anteile zwar weiterhin zulässig. Allerdings wird künftig zu berücksichtigen sein, dass die Verfallsdauer der Vestingperiodendauer entspricht. Falls Wartezeiten (Cliff) geregelt sind, sollten diese bei der Verfallsklausel sicherheitshalber ebenfalls berücksichtigt werden.

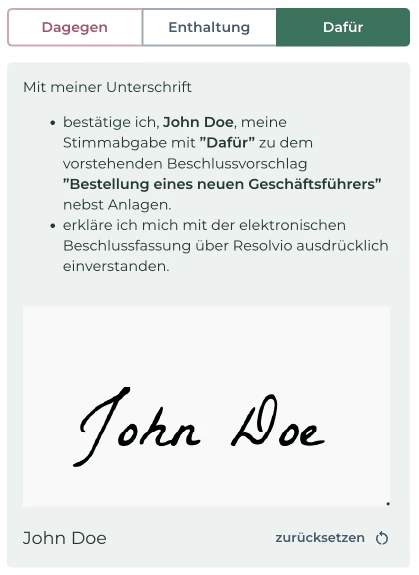

Die Resolvio-Vorlage für VSOPs hat die Verfallsklausel für Good-Leaver entsprechend geupdated. Jetzt wird die länge der Verfallsklausel automatisch an die in der Resolvio-Vorlage ausgewählte Dauer von Cliff-Zeitraum und Vesting-Zeitraum angepasst.

Fußnoten

- Siehe BAG,

Urteil vom 28. Mai 2008 – 10 AZR 351/07, das den sofortigen Verfall bereits „gevesteter“ Optionen, die während des Arbeitsverhältnisses noch nicht ausgeübt werden konnten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses für zulässig hielt. ↩︎

Mitarbeiterbeteiligung zum Festpreis. Einfach und rechtssicher mit Resolvio.

Unsere auf Mitarbeiterbeteiligung spezialisierten Partneranwälte unterstützen dich und dein Unternehmen gern.

Ein Artikel von

Hubertus Scherbarth, LL.M, B.A

Rechtsanwalt, Steuerberater @ SOLVING LEGAL

Hubertus Scherbarth ist Rechtsanwalt und Steuerberater mit dem Schwerpunkt im Gesellschaftsrecht und arbeitet daran, die Digitalisierung der Beschlussfassung voranzutreiben.

Gremien und Beschlüsse. Einfach und digital.

Hunderte Unternehmen aller Größenordnungen nutzen Resolvio, um ihre Gremien zu managen, Beschlüsse zu fassen und so schneller bessere Entscheidungen zu fassen.